「令和5年分・給与所得者の保険料控除申告書」は、2023年中(1/1~12/31)に生命保険料や地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金(個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)などの掛金)を支払った人が控除を受けるときに提出する書類です。

私の職場でも年末調整の時期になると、「控除を受けたいけど、書き方がわからない!」という質問が多くなります。

そこで今回は、今年(令和5年)の年末調整のときに会社へ提出する「令和5年分・給与所得者の保険料控除申告書」の書き方を各項目別にまとめましたので、調べている方がいたらチェックしてみてください。

<令和5年分>保険料控除申告書の書き方まとめ

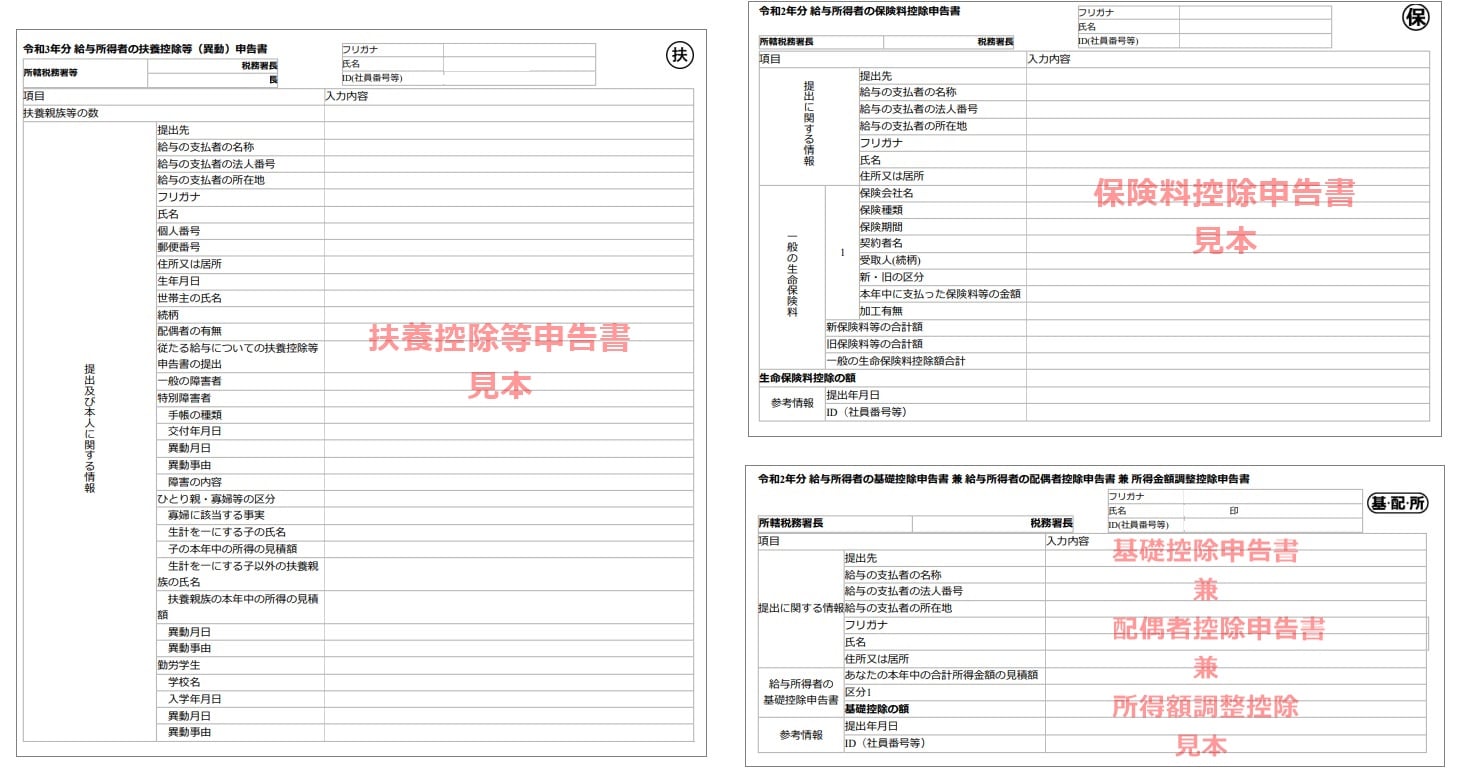

今年の「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」は、<令和5年分>給与所得者の保険料控除申告書の②~⑤へ記載することになっています。

それでは、「①あなたの情報」「②生命保険料控除」「③地震保険料控除」「④社会保険料控除」「⑤小規模企業共済等掛金控除」の記載方法を順番に解説していきます。

「①あなたの情報」の書き方

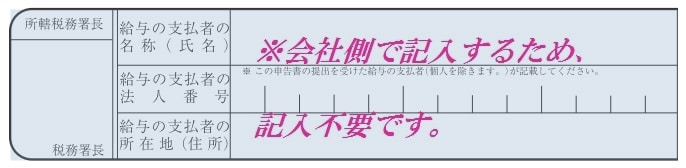

まず、「所轄税務署長」・「給与の支払者の名称」・「給与の支払者の法人番号」・「給与の支払者の所在地」欄については、会社側で記入するため、記入は不要です。

氏名(フリガナ)

記入例を参考に氏名とフリガナを記入してください。※令和3年の年末調整から押印は不要になりました。

あなたの住所又は居所

私の勤務先でも「住民票の住所と違うところに住んでいるんだけど、どちらの住所を記入すればいいか?」という質問を受けることがありますが、この住所とは住民票の住所ではなく、実際に住んでいるところの住所を記入することになっています。

「②生命保険料控除」の書き方

「生命保険料控除」は、控除額を計算して記入する必要があるため、別の記事で詳しく解説しています。

こちらの記事では、自動計算ツールを使って簡単に控除額を調べる方法や、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」欄の記入方法を記入例で確認することができます。

▶令和5年分・保険料控除申告書の「生命保険料控除」欄を簡単に記入する方法

「③地震保険料控除」の書き方

地震保険料控除の適用を受けることができるのは、「地震保険」と「旧長期損害保険」です。

「地震保険控除」欄の書き方と控除額の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

▶<年末調整2023>令和5年分・保険料控除申告書の「地震保険控除」の書き方

「④社会保険料控除」の書き方

社会保険料控除とは、あなたが「あなた本人の社会保険料を支払った場合」や「あなたが配偶者や子、その他親族の社会保険料を支払った場合」に受けられる控除です。

ただし、あなたの給与から天引きされている社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料など)は、会社側で計算しているため、「社会保険料控除」欄へ記載する必要はありません。

つまり、あなたの給与から天引きされていない社会保険料(配偶者や子、その他の親族を含む)を支払った場合に記載します。

給与からから天引きされていない社会保険料とは、主に次のような保険料です。

電子データで取得・提出できる証明書は、「保険料控除証明書(生命保険料(新・旧)、個人年金保険料(新・旧)、介護保険料、地震保険料)」「住宅借入金等特別控除証明書(居住開始年が平成31年以後のみ)」「年末残高等証明書(居住開始年が平成31年以後のみ)」です。

その他の書類については、今まで通り書面(ハガキ等)で提出(提示)する必要がありますので、注意してください。

勤務先が年末調整の電子化に対応していない場合

今まで通り「書面」で申告する必要がありますので、「令和5年分・給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を手書きで記入(※)して、各種保険料控除証明書を添付して提出してください。

※国税庁からリリースされてる「年末調整ソフト」を利用して作成したデータをプリントアウトして提出することも可能です。

<国税庁の年末調整ソフトを利用する場合>

(年末調整ソフトに住所・氏名等、あなたの情報を入力してから)「保険料控除証明書内容の入力」画面で保険料等の情報を入力するだけで書面印刷用データを作成することができますので、PCやスマホ操作に慣れている方は、ぜひ活用してみてください。(※控除額は自動計算されます。)

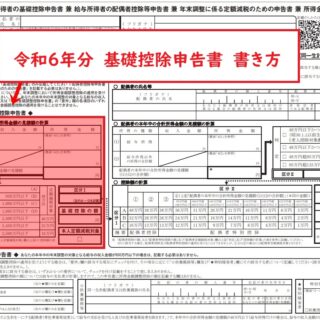

国税庁の年末調整ソフトを利用して作成したデータをプリントアウトすると↓の様式となりますが、この様式のまま提出してokです。

最後に

勤務先が年末調整の電子化に対応していない場合は、昨年と同様に申告書を作成し、各控除証明書を添付して勤務先に提出する必要があります。

会社は、翌年1月31日までに控除証明書を提出することを条件に、その申告書に記載された保険料で控除額を計算して良いことになっていますが、翌年1月31日までに控除証明書を提出しなかった場合は、年末調整の再計算をして、不足税額は2月1日以降に支給される給与から引かれることになりますので、失してしまった方は、早めに再発行の手続きを取るようにしてください。

年末調整に係る定額減税のための申告書の書き方-320x320.jpg)